中学生の視点でまちの未来を考える「安芸津活性化プロジェクト」が始動

これまで多様な専門職の人たちが積極的に関わり、人や地域について考える授業を行ってきた安芸津中学校。それらを一本化すべく、安芸津支所福祉保健課、安芸津地域包括支援センター、社会福祉協議会安芸津支所がタッグを組み、令和5年度から中学校と共に実施しているのが「安芸津活性化プロジェクト」です。

1年生で行う安芸津の特産や職業を調べる授業、2年生で取り組む職場体験学習や修学旅行、それらを振り返りつつ、安芸津町の実態から課題を見つけ、地域の人と協働しながら「安芸津町の将来を担う」施策を考え、地域に発信することが目的です。

また、生徒自身が自分の生き方を見つめ直し、地域の福祉や教育、経済に思いを巡らせながら、自分の考えを地域住民に伝えることもねらいとしています。

振り返りとグループワークを実施 住み続けたくなる安芸津町とは

今年度は2025年6月20日(金)に、3年生41名を対象に同プロジェクトをスタート。総合的な学習の時間を使い最初の取り組みを行いました。まずは1・2年時の学びの振り返り。1年生では地域を「知る」をキーに安芸津町の地域の魅力を学習したこと、2年生では地域を「探る」をテーマに職場体験を行い、修学旅行で安芸津町と同じ海に面した千葉県浦安市を訪れて、労働者と観光者の立場から学んだこと…。生徒たちは過去の学習をひとつずつ思い出している様子でした。

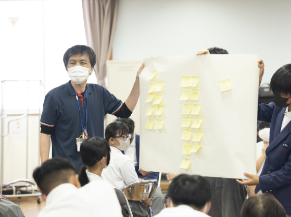

その後は、「安芸津町が活性化し、自分たちがいつまでも住み続けたくなる安芸津町になるためには、何があったら良い?」というテーマでグループワークを実施。1クラス4名ずつ、全10グループを作ってディスカッションとワークを行いました。

安芸津コアネットワーク会議(安芸津支所福祉保健課、安芸津地域包括支援センター、社会福祉協議会安芸津支所などの専門職スタッフで構成するグループ)のメンバーがファシリテーターを務め、会を進行。用意された模造紙に、出された意見を書いた付箋紙を貼り、課題と解決策を見える化していきます。

実はこのプロジェクトがスタートする以前に、学校では生徒たちにアンケートを取りました。「まちのことが好きですか」という問いには8割以上が「はい」と回答したものの、「ずっと住み続けたいですか」という問いには「はい」の回答が3割程度。生徒たち自身、そんなアンケートのことも頭にあったのか、“まちに何が足りないのか、何があったら良いのか”を真剣に考えているようでした。

ずらりと並んだ模造紙には、“あったらいいもの”として「スーパー」「イベント」「本屋」「レストラン」などの文字が。中学生らしい意見として「ディズニーランド」や「ゲームセンター」、「映画館」といった場所も挙がりました。さらに足りないものとして、「働く場所」「遊ぶところ」「観光地」というような、“あったらいいもの”を総括するようなワードが並びました。

ファシリテーターから、「自分だったらどんな安芸津町に住みたいと思う?」というような問いかけを行いつつ、議論はますます活発に。「交通の利便性がアップしたらもっと住みやすくなるんじゃないかと思う」「店や遊ぶ場所が少ないと町外へ出ちゃうので、ショッピングモールがあれば放課後集まるところもあるし、将来的に働く場所も増えていいかも」と、より具体的なビジョンが飛び出し、授業時間が足りなくなるほどの盛り上がりっぷり。最後はグループごとの発表を行い、有意義な時間となりました。

会を進行したファシリテーターの声 先を見据えた子どもたちの発言に驚き

ファシリテーターを務めた社会福祉協議会安芸津支所の邑岡徹哉さんは、「欲しいもの、足りないものはもちろんなのですが、その先を見据えた案が出たことに驚きました。例えば、『市町を合併するような改革が必要』という意見や、『空き家を活用すれば何かできるのでは』といった具体的なアイデアです。地域にある資源を生かそうとするところに、大きな期待を感じました」と笑顔を見せます。

同じくファシリテーターを務めた安芸津支所福祉保健課の林裕美さんも、「話し合いを行うなかで『何かが足りない』って言った生徒の言葉にハッとしたんです。ディズニーランドなどの子どもらしい目線もありつつ、『足りないものは何?人?土地?』という核心を突いた言葉にドキッとしました」と話します。

まちの現状を知るオリエンテーションと認知症サポーター養成講座を開催

その後は、「自分を大切に 人を大切に 地域を好きになる~保健師活動を通して考える~」と題したオリエンテーションへ。安芸津支所福祉保健課の担当者から、安芸津町の人口構成や世帯数・出生数の推移、人口減少の問題、高齢者・単身世帯が増加している現状などが語られました。

さらに、多世代の人と交流を図ることが“なりたい自分を思い描くきっかけ”になるため、いろいろな世代の人と関わる大切さについても言及。生徒たちは、真面目な面持ちで話に耳を傾けていました。

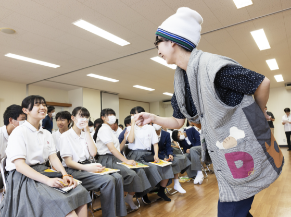

最後は安芸津地域包括支援センターに司会進行をバトンタッチし、認知症サポーター養成講座を開講。認知症とはどんな病かという説明を行ったあと、紙芝居を使い、認知症の人に対する接し方の良い例・悪い例について学びました。

さらには寸劇も取り入れて、「道に迷っている高齢者に出会った時、どう対応したらよいか」も学習。進行役から生徒に質問を投げかけ、生徒からは「道案内しましょうかと声をかけるのは勇気がいるから、まずは挨拶から声かけしてみたらいいんじゃないかと思います」といった意見が出されました。

無事に養成講座を修了した生徒たちには、認知症サポーターの証であるオレンジリングが配布され、皆で記念に集合写真をパチリ。たくさんの良い笑顔が生まれました。

子どもたちを見守る大人が感じた安芸津町を担っていくことへの期待感

プロジェクトに関わり、生徒をそばで見守ってきた大人たち。そんな関係者から、この日の感想をいただいたので紹介します。

「3年間の取り組みを通じ、得た知識や実体験から子どもたちが“安芸津町に将来ずっと住み続けたい”と感じるようになればと思っています。また、自分たちがそう思えるような、より住みやすいまちを、自分たちの手でつくり出していってほしいです。この学びを中学校で終わらせることなく、自律して考え、地域に貢献できる人材になってくれることを願っています」

安芸津中学校 校長 原田二郎さん

「このプロジェクトは情報を仕入れたり体験する学習でもあるのですが、同時に、自分や周りの人について思いを馳せる学びだと思っています。子どもたちにも伝えましたが、『目の前にいる人は将来の自分』。いつか自分も親になり、高齢者になります。そしてまちは人が活性化させていくものです。さまざまな人に触れて思いやりのある人間に成長し、いろんな視点でまちを活性化させてほしいと思います」

安芸津中学校 3学年主任 下田侑弥さん

「2年前から子どもたちと一緒に、このような素晴らしい取組みを行ってきました。今年度のプロジェクトは、地域の人に提言する場も設けています。安芸津町に住み続けることを考える際、地域の人とたくさん話し、共に成功体験を積み上げていくことが重要です。地域の人たちにも、『子どもたちはこう考えてるんだよ』って伝えていけたらいいなと考えています」

社会福祉協議会安芸津支所 支所長兼地域ケア係長

邑岡徹哉さん

「保健師として、地域によって人と人のつながりがあるところと、そうでないところがあるというのを、常日頃から感じています。ちょっとしたおせっかいを焼いてくれる人がいたり、気にかけてくれる人がいる地域は、赤ちゃんもお年寄りも“自分を大切にしてくれている”と感じることができます。安芸津町は、人と人、地域と学校など、つながりの強いところ。このつながりや活動が、安芸津以外にも広がってくれることを期待しています」

安芸津支所福祉保健課 保健師 林裕美さん

1年を通じて続く子どもたちの挑戦 プロジェクトの今後の進展に注目

「安芸津活性化プロジェクト」では、6月に、小さいお子さんを育てる保護者の目線を学ぶ「乳幼児ふれあい体験」を開催、さらに7月には高齢者福祉施設、障がい者支援施設、保育所といった場所でお手伝いをする「ボランティア活動」を行う計画です。さらに、得た学びからまちの課題とその解決策を練る企画案を作成、関係者への提言を経て、10月の文化祭で生徒たちが発表を行う見通しです。11月には、地域の人への提言会も実施予定。子どもたちの一連の挑戦はまだまだ続きます。